あけまして、おめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

暮れの12月23日は、毎年定例の大掃除でした。

檀信徒の皆様ニ十数名の方が、お寺の隅々まできれいに掃除していただきました。

どうもありがとうございました。

1月18日は観音会。

今年の初観音日は日曜日なので、たくさんのお参りがありました。

参拝者には、座敷でお雑煮が振る舞われました。

境内の梅が、ぽつりぽつりと咲いております。

今年の冬はずっと暖かかったのですが、これから気温下がりそうです。

皆様もお体を気をつけて、ご自愛ください。

昨年、11月6日に、新しい雨宝稲荷祠が搬入されました。

屋根の銅板が輝いております。

2月1日の初午の日に、正式に法要を執り行なう予定です。

ご来寺の折はぜひお参りください。

【観音会】

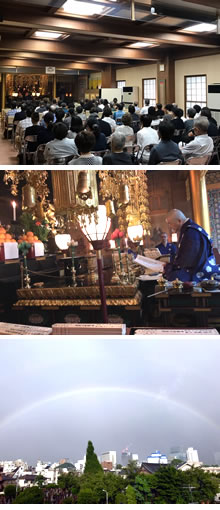

年三回の正五九つまり正月、五月、九月の十八日が観音様の縁日ですが、今年最後の観音会が、去る9月18日に行なわれました。

そして23日は、秋季彼岸を厳修いたしました。

彼岸入りの20日は土曜日だったので、お墓参りに家族連れで大勢見えました。

23日の合同法要も、朝から、お参りの方が途切れることがありませんでした。

観音会も秋季彼岸も、御斎を振る舞われました。

皆様座敷で御斎をいただき、穏やかなひと時お過ごしになられたと存じます。

約束したかのように、境内のお地蔵様の横、日差しの当たらない場所に、二輪の白い彼岸花が、ひっそりと咲きました。

10月28日には、正純密教の講習会が開かれ、全国から受講者が参加しました。年に一度の東京講習会です。

一人のお檀家さんが、ご両親のお墓参りにいらっしゃって、自分はお寺のしきたりや、仏教の作法など、詳しく知りません、お恥ずかしいとおっしゃっていました。

そういう世間で言われている作法より大切なことは、お寺でご本尊に手を合わせ、こうして真心で親のお墓参りをしたり、回忌ごとにご法事をなさったりすることです。

それで、立派に親や親族へのご供養になります。

そして日々の生活で、みんなに良くしていると、生まれ変わった親族のためにもなります。

わたしたちが、こうしているのも、誰かがわたしたちのことを「先祖」としてご供養してるおかげかもしれません。

長い夏がやっと終わったと思いきや、いきなり肌寒い日が続いています。

あと十日ほどで、もう「立冬」です。

近年、秋が著しく短くなりました。

【観音会と秋季彼岸】

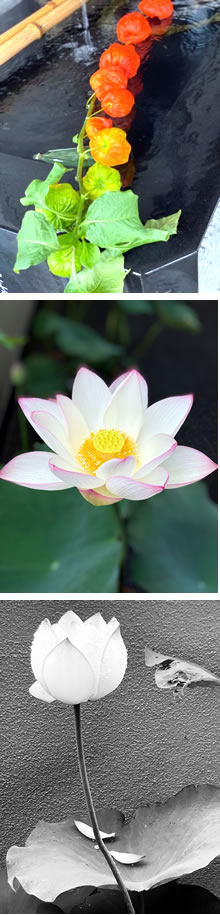

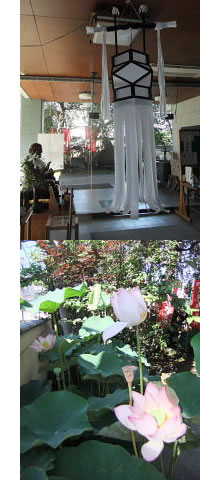

玄関前の手水(ちょうず)ところに置いてある鉢に、睡蓮の苗を植えたら、こんなきれいな花が咲きました。

まるで淡い黄色い和紙で作ったような感じです。

こちらのピンクの花は、壁側に置かれている鉢に咲いた蓮です。

睡蓮は、水面ぎりぎりに咲きますが、この蓮の方は、長い茎の先に花を付けます。

四階の観音堂の入り口に、睡蓮鉢が四鉢あります。五月ごろから、次々に開花しています。それに気づく人は少ないようですが。

そして、この蓮の鉢には、黒いメダカが泳いでいるのですが、よーく見ると、水面に、針のように小さいメダカの稚魚も生まれていました。

7月13日はお盆の合同法要。

朝から五色幕が張られました。

この五色は、仏教の教えを象徴しています。

たとえば、

黄色は、仏陀の輝く身体。

白は、説法される仏様の歯の色であり、清浄な心。

赤は、人々を救う仏陀の情熱の色です。

本堂に設置された施餓鬼壇に、茄子の牛ときゅうりの馬。水の入った鉢と蓮の葉。

この水を、水も飲めない餓鬼に振り撒くのだそうです。

今年のお盆は、ちょうど日曜日と重なり、大勢の参拝がありました。

最近、御来寺され、玄関に入ると、(あれっ?)というように立ち止まる方がいます。

入り口左側の棚上のケースに入った、鈴虫が鳴いているのです。

一瞬でも、秋の訪れを感じていただけたらと思います。

【お盆の合同法要】

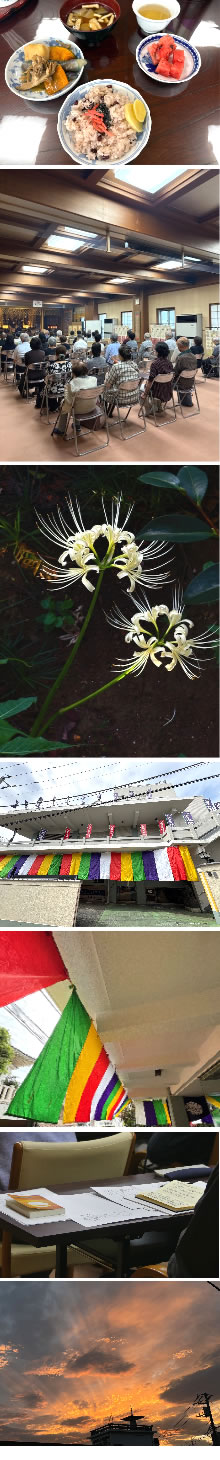

5月18日に、観音会を厳修いたしました。

お斎にお赤飯をお出ししました。

おかずの材料は、檀信徒の方から御奉納いただいたものです。

当日の配膳も、いつもながら、檀信徒の方々のお手伝いをいただきました。

雨にならないかと心配していましたが、曇りで、若干蒸し暑い一日でした。

境内に、二か所、紫陽花が咲いています。

玄関やお手洗いにも紫陽花を飾っています。

三階の観音堂の入り口の睡蓮も、きれいに花を咲かせています。

それぞれの鉢にはメダカも元気で泳いでいます。

観音様へお参りの時に、ぜひご鑑賞ください。

一階座敷の畳替えの作業が始まりました。

約1週間かかります。

玄関までイグサの香りが漂ってきます。

そろそろ梅雨入りを迎えます。

【観音会】

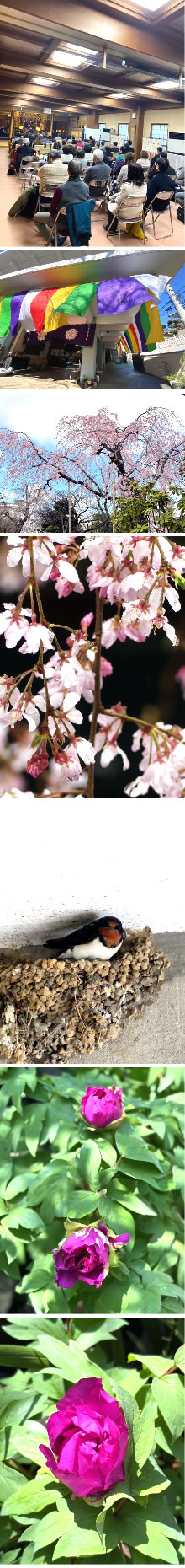

3月20日、春彼岸会が厳修されました。

お天気に恵まれて、大勢、家族連れのお参りがありました。

故人や先祖へのご供養は、とても大事なことです。

私たちが生きていられるのは、人も含めて、あらゆる生命のおかげです。

食べ物も、水も、空気も、生命が関わっています。我々も、ご先祖さまの生命をいただいています。

お大師さまは、あらゆる生命(獣も鳥も魚も虫も)が悟りの世界に入るようにと、いつも願っています。

垂れ桜が咲いて間もなく、連日の雨に見舞われて、すぐに散るかと思いきや、寒さで、かえって花の時期が長引きました。

花は、4月の第一日曜の月例法話日まで持ってくれました。

法話を聞きに来た皆様は、お花を見ながら、座敷で座談会を開き、楽しいひとときを過ごしました。

葉桜になった今、今年も駐車場に、ツバメが来ていました。

【春彼岸会】

二月五日は、「初午」法要を厳修いたしました。

法要中、冬とはいえ日差しが強く、風もあり蝋燭の炎も飛ばされそうでした。

僧侶、檀信徒の勤行の声は、境内に響き渡っていました。

そのとき拝んだ雨宝稲荷のお札は、お求めできますので、受付にお尋ね下さい。

毎年、新潟の檀信徒さんが、新潟の特産の栃尾の油揚げをお稲荷様に奉納されます。法要後、参加者も一緒にいただきました。

二月十五日は、「涅槃会」を執り行ない、お釈迦様の遺徳を偲びました。

今年の涅槃会は、土曜日になったので午後4時からでした。この涅槃図が見られるのは、この日だけです。

境内の紅梅も咲き始め、鉢植えの沈丁花の香りも漂っています。

あと1カ月ほどで、真成院の枝垂桜も花を咲かせます。待ち遠しいですね。

【初午 法要 涅槃会】

寒中見舞い申し上げます。

去る12月15日は、檀信徒有志により恒例の大掃除が行われました。

今年の冬は日差しが暖かく、穏やかな日ばかりで、大変助かりました。

大掃除が終わって、皆さま、本堂で恵果和尚のご命日のお経を上げました。

恵果阿闍梨は弘法大師空海の師です。

唐に渡った空海が、恵果から密教を伝授されたのです。

お寺も、心も清められ、とても有意義な一日となりました。

1月18日は初観音会。土曜日ということもあり、大勢のお参りがありました。

座敷では、お赤飯、野菜のおひたし、お味噌汁が振る舞われました。

お野菜は、神奈川県の檀信徒が届けて下さったものです。

次回の観音会は5月18日です。お申し込みの上、ぜひご参加下さい。

今月、観音堂の睡蓮の鉢に2回ほど氷が張りました。

境内の目立たないところに、梅が静かに咲きました。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2月上旬には寺報「観音坂」77号をお届けします。

【大掃除 初観音会】

9月18日は、今年最後の観音会。

平日の水曜日でしたが、皆様御参拝をいただきました。

一同で観音経(普門品)全段を読誦。

住職の法話を聞き、座敷で御斎。

お赤飯と、夏野菜の揚げ浸し、お味噌汁という、とても美味しい御斎でした。

次の観音会は、来年1月18日(土)です。

御斎の準備の都合上、参加ご希望の方は、二三日前までに真成院にご連絡ください。

9月22日は秋のお彼岸の中日。

真成院では12時から恒例の合同法要が行なわれ、僧侶が読経する間、大勢の参列者に御焼香いただきました。

御斎は、炊き込みご飯でした。

真成院玄関の龍の手水舎のところにメダカの鉢がありますが、その鉢に、小さい小さい睡蓮が咲きました。なんとも清楚で、心が洗われるようです。

こちらは、夏の間、何度も花を咲かせていたハス。

夏の終わりに、葉が、こんなに枯れてしまいました。

俳句の季語、敗荷(はいか)、破れ蓮(やれはす、やれはちす)というのが、まさにこれです。

【今年最後の観音会】

玄関の龍の手水(ちょうず)。

その傍の金魚とメダカの鉢から流れる水溜りで、この頃、スズメが盛んに水浴びをしています。

とっても気持ち良さそう。

涼しいでしょうね。

観音堂のバルコニーには睡蓮の鉢があり、夏の間、きれいな花を咲かせているのですが、なかなか見に行く人はいません。

観音堂の階段の隅にこんな花が。

どういう縁で、こんなところに咲いているのでしょうね。

検索したらヤブタビラコ…かな?

今年のお盆の合同法要は7月13日の土曜日ということもあって、ご家族で大勢のご参拝がありました。

座敷での御斎も賑やかでした。

今回も数名の有志のお手伝いをいただき、本当に助かりました。

この夏も、蓮が花を咲かせています。

花の散ったあとの、花托(かたく)の形も不思議です。

花にもぐり込もうとしているハチ。

蓮は古くから蜂巣(はちす)と言うぐらいですから。

7月24日。

昼すぎ、急に薄暗くなり、雷雲が覆って来ました。

すぐ真成院の屋上へ行って、北の空をスマホで撮影。

その動画から切り取ったのが、これらの稲妻の写真です。

8月上旬に檀信徒の皆様にお届けする寺報「観音坂」75号も順調に編集が進んでおります。

【お盆の合同法要】

18日は、観音会を厳修しました。

お天気に恵まれて、清々しい五月晴れでした。

土曜日ということもあり、大勢の参拝があり、今回、初めて参加された方もいらっしゃいました。

観音堂の睡蓮も咲き始めました。

昨年の外修工事のとき、しばらく給水が切れて葉が枯れてしまい、もう全滅かと思いましたが、檀信徒の方お2人が一生懸命、鉢の設置作業をしてくれたおかげで、再び元気を取り戻しました。

今は井戸水がふんだんに流れて、観音堂のテラスは充分な日照があり、おかげで睡蓮は今年もこうしてきれいに咲きました。

植物は、愛情をかければ、報われますね。

鉢植えの山椒に、ナミアゲハの幼虫が2匹いました。

ゆっくりと葉をむしゃむしゃと食べ、まん丸に太って、いつのまにか姿を消しました。

どこかでサナギになる場所を探して、次の段階に入ったのでしょう。

蝶々は、この地球で、一億年の歴史があるそうですから、人間の育てた葉っぱを何枚か食べたとしても、文句は言えないですね。

卵、幼虫、さなぎ、羽化して蝶々になるという、この完全変態の過程でも、本人(?)は終始、私は私だという強い信念を持って生きてるんでしょうね。

なんだか感心してしまいます。

二箇所ある紫陽花も色づき始めました。

つがいの鳩も、どこかに巣があるみたいで、よく真成院の庭を散歩します。

時々受付の横のガラスまで来て、何してるの?と覗いています。

先日から、三階の座敷などの畳替えが行なわれていて、藺草の良い香りでいっぱいです。

【観音会】

今年の初午は2月12日。平日、月曜日でしたが、40名近い参拝者がありました。

早春の風と、まぶしい日差しの中、雨宝稲荷の社(やしろ)の前で、一同で御法楽を上げました。

庭の梅の枝先にはちらほら赤い花が咲いています。

法要後は座敷で御斎。

参拝者一人一人に雨宝稲荷大明神のお札が授与されました。

今年も新潟の檀信徒さんより御奉納いただいた栃尾の油揚げ、そして四谷名物の「志乃多寿司」の稲荷寿司が振る舞われました。

行事が連続しましたが、その三日後が涅槃会でした。

夕方5時より涅槃会の声明(しょうみょう)と読経。お釈迦様の御遺徳を偲びました。涅槃図を拝めるのも、この日だけです。

3月上旬、樹木医の指導により、庭師の方々が、老いてきた枝垂れ桜の枝の剪定と補強作業を行ないました。

切った枝が落ちてお地蔵さまにぶつからないように布で防護しています。

これで少しでも桜の寿命が伸びれば と思っています。

針のように小さかったメダカの幼魚も、無事に冬を越して、こんなに成長し元気に泳いでいます。

春の彼岸の合同法要は、3月20日(水)でした。中日がちょうど週の真ん中だったので、その前後の土日にもたくさんのお参りがありました。

20日は昼から雨になるという天気予報でした。昼前から、座敷では参拝者に、ちらし寿司が振舞われました。

彼岸明けてから、枝垂れ桜の蕾、だいぶ赤くなりました。

こうやって3月もあっという間に過ぎて行きます。

【初午の法要】

2024年もどうぞよろしくお願いします。

年末17日の日曜日、真成院では恒例の大掃除が行われました。

信者さん檀家さんの有志が集まり、玄関、本堂、観音堂など、普段なかなか手が届かないところまで、きれいに掃除していただきました。

大晦日の夕方6時から、本堂で真言念誦会と、先代住職織田隆弘師の祥月命日法要が併せて厳修されました。

元旦も真成院には早くから家族連れのお墓詣りが途切れることがありませんでした。

夕方4時すぎ能登半島の大地震。ここ真成院も長い揺れを感じました。

被災地の一日も早い復興を願わずにはいられません。

第一日曜日(7日)は月例法話。

例年通り、皆さんにおぜんざいが振る舞われました。

1月18日は初観音会。

真成院の観音堂に祀られている潮干十一面観音は江戸時代の人々にも篤く信仰されてきました。

正月と五月と九月の18日は、いわゆる「正五九」の観音会が昔から行われてきました。

平日にもかかわらず大勢の御参拝があり、一同で観音経を読経、観音様の真言をおとなえし、住職の法話を聞きました。

参加者には、十一面観音様の梵字が押された紅白のお饅頭が配られ、座敷で御赤飯などが振る舞われました。

こうして新たな一年が始まりました。日々平穏に過ごせますようお祈り申し上げます。

真成院の庭の隅の、山茶花と梅。

【新たな一年の始まり】

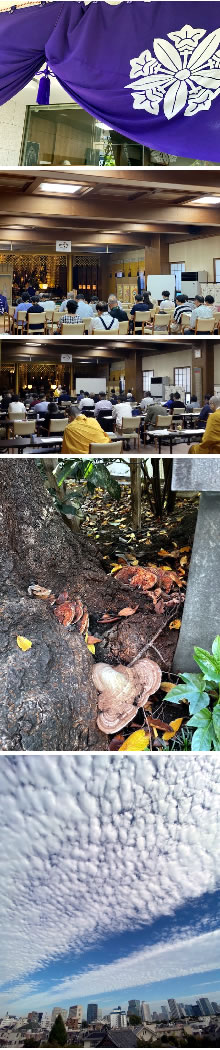

暦の上ではもうすぐ立冬ですが、まだ昼間は日差しが暑く感じる日があります。

真成院では、9月に観音会、秋季彼岸会を厳修し、10月には、正純密教講習会も行われました。

少し涼しくなるとともに、お札所巡り、御朱印をいただきに来る方が増えてまいりました。

真成院は、三つのお札所になっています。

「江戸三十三観音」第十八番

「御府内八十八ケ所霊場」第三十九番

「関東九十一薬師霊場」第十三番

一度で三つの御朱印をいただけます。

真成院の古くからのご本尊様、潮干十一面観世音を奉っている観音堂はいつでもお参りしていただけますが、お大師様とお薬師様は、ご法事などの時間には、お待ちいただく場合もあります。

庭の枝垂れ桜は、すっかり老木になり、キノコまで生えてきましたが、樹木医にメンテナンスをしていただいたりして、まだまだ元気です。

春になると、道路を歩いていても遠くから一面のピンクが目に入ります。

垂枝れ桜が満開になるのを楽しみにしている来訪者も少なくありません。

新年加持のお札やお守り、来年の干支の御宝(切り紙)の申し込みなど、もう歳末に近いんだなあと実感します。

来月12月は大掃除、大晦日の真言念誦会があります。

今年の残りの日々も平穏無事に過ごせますように。

【暦の上ではもうすぐ立冬】

東京は七月盆ではありますが、真成院では、8月のお盆が終わるまで玄関の天井からお盆の灯籠を吊るしております。

8月のお盆は7月のお盆と同様、大勢の家族連れのお参りがございました。

庭に雀がよく来ます。僧侶の1人がお米を持って来て、しょっちゅう撒いているからです。

今年は、一羽、体の小さな雀が来るようになりました。

最初はお母さん(?)と一緒に飛んで来て、食べさせてもらっていましたが、そのうち一羽で来るようになりました。

お米を咥えては落とし、咥えては落とし、一粒のお米を、3、4回トライして、やっと食べられる、というようすが気になりました。

よく観察してみたら、その子のくちばしには出来物があって、下のくちばしも、内巻き状態という生まれつきの畸形でした。

それでお米がうまく口に入らないのです。

お母さんに教えられたのでしょうか、その子だけ一番怖がらずに近づいてきます。

こっちが気づかなかったときはガラスギリギリまで寄ってアピールしに来ます。

しばらくして、その子は、首を横にして、くちばしの付け根の方を使って、お米を器用に食べられるようになりました。

自分の運命を嘆くのではなく、悔しがるのではなく、対策を考えて、目の前のことを一つ一つやり遂げるのが大切なのだと、その小さい雀に教わったような気がします。

今年も蓮が咲きました。

観音堂の五鉢の睡蓮は、外壁工事による一時的な移動と断水によって干上がり、枯れてしまいそうになりました。

信者さんお2人によって、給水管を修復して睡蓮も蘇りました。

葉っぱが水面いっぱいに増えて、もしかしたら9月にはお花が咲くかも知れません。

【お盆】

三月の春彼岸合同法要を厳修、庭の枝垂桜が咲いて、散って。

五月の観音会を厳修、得度式が行われ、暦は六月になり、改修工事もあと一ヶ月ほどです。

檀信徒の皆様から御寄進を賜り、誠に有難う存じます。

御寄進は本年度いっぱいまで、受け付けておりますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

真成院の駐車場に毎年飛来するツバメですが、先週、3羽の雛が無事に巣立ちました。

湿気にやられて、一度、巣ごと雛が落ちてしまったことがありました。

その落ちた巣を拾い集め、浅い木の箱に入れ、駐車場の天井のパイプの上に置きました。

雛は、なんとか動いてはいましたが、ダメかもしれないと思いました。

そして何日かしたら…。

親ツバメが餌をあげたりしたらしく、まるまる太った雛が顔を出していました!

飛ぶ練習もして。

そうやって、今、空っぽになった箱が残っています。

【春彼岸合同法要

観音会・改修工事】

涅槃会を厳修し、お釈迦様の御遺徳を偲びました。

お願い

真成院は、2月より外壁補強ならびに防水工事が始まっております。

檀信徒の皆さまに、ご寄進のお願いを申し上げております。

お気持ちのある方は、真成院受付までご連絡ください。

よろしくお願いいたします。

工事の足場や防音ネットに覆われている中、山茶花、椿、梅、木瓜、咲いております。枝垂れ桜も、じきに咲くのでしょう。

【涅槃会】

初午の法要が行われました。今年の初午は、日曜日にあたり大勢のお参りがありました。

法要後、座敷で御斎。

新潟の檀信徒さんより御奉納いただいた栃尾の油揚げ、それと四谷名物の「志乃多寿司」のお稲荷さんを皆様に振る舞いました。

【初午の法要】

新年あけましておめでとうございます。

年末年始は行動制限が解除されたこともあり、家族連れで大勢のお参りがありました。

1月の月例法話日は8日に行なわれ、参加された皆様に例年通りお汁粉を振舞いました。

そして1月18日は初観音会を厳修いたしました。

先日、境内の目立たない場所にある小さい梅の木に、白い梅が一輪だけ咲いていることに気づきました。

そのあと、緋色の花木瓜も一輪。

同時に山茶花はホロホロと散り、二十四節気の最後の「大寒」も過ぎ、これでほんとうに旧年が終わり、立春から、また新たな一年始まります。

皆様にとって平穏無事な一年でありますように。

【観音会】

令和4年 9月18日(日) 観音会、23日(金) 秋の彼岸合同法要

無事、厳修いたしました。

新型コロナも、だいぶ落ち着いてきたせいか、昨年に比べて、彼岸入りから彼岸明けまで、家族連れでお参りがされる方が増えました。

それに、これまでコロナで控えられていた、ふだんのご法事も、ずいぶん増えてきたようです。

秋彼岸が過ぎ、座敷の御簾も外され、襖になり、よそおいは夏から秋へ。

金木犀も、玄関の中にまで香ってきます(でも、ちょっと気温が高くなると、すぐ蚊が侵入してくるので、蚊取線香の登場です)。

お庭の蓮の葉も、こんなふうに枯れてしまいました。

これはこれで、おもしろい形です。

秋の季語に、破蓮(やれはす)というのがあります。

敗荷とも書きます。

敗荷や夕日が黒き水を刺す

鷲谷七菜子

真成院の屋上から撮った、秋の夕暮れです。

真成院は、江戸三十三観音、御府内八十八箇所と薬師如来のお札所になっていますが、このところ、また御朱印をいただきに来られる方が目立つようになりました。

檀家の皆さまも、ぜひ、観音堂まで足をお運びください。

南無観世音菩薩あるいは、オンマカキャロニキャソワカとお唱えすると、とてもとても心が安らぎます。

どうぞ、感染対策をしっかりした上で、お参りいただきたいと思います。

11月も半ば過ぎて、今年も灯油売りの車が町内を巡回してきました(この辺りは月曜の午前中)。

いよいよ冬になったなあと感じます。

【観音会と秋の彼岸合同法要】

記録的に短い梅雨とその後の高い気温により、今年のセミは少ないのだそうです。。

蝉時雨のない夏は、いささか寂しい感じがします。

5月18日には観音会を、7月13日は、盂蘭盆会を厳修いたしました。

盂蘭盆会では、2年ぶりに御斎が振る舞われました。

家族連れでお参りされ座敷で冷しうどんをいただいている様子はコロナ前を彷彿させます。

観音堂では、5月から睡蓮が次々と咲き、庭の紫陽花が咲いて、そして散って。

今月に入って、鉢植えの蓮も咲き始めました。

真成院の駐車場に、ツバメが飛んで来て巣を作り、親ツバメが懸命に子育てをしているのを、僧侶がカメラに収めたと思いきや、

今月、雛が巣立ちするところをまた別の僧侶が目撃し、写真を撮りました。

一旦地面に降りてきた雛は、クチバシはまだ黄色いですが、しっかりした意識を持っていることが伺えます。

まだ生きることの大変さを知らないでしょうけど、どうか頑張って、秋になって無事に南の国へ渡り、また来年、無事に帰って来るように願っております。

【観音会と盂蘭盆会】

今年の桜の開花期間は、花冷え、花曇りという季語のような、お天気です。

2月には、例年通りに初午と涅槃会を厳修いたしました。

3月の春彼岸期間中も、大勢の家族連れのお参りがございました。

真成院の枝垂桜、今は静かに咲いております。

日本人にとって、桜は、ただ綺麗というだけではなく、パッと咲いてパッと散るという、命の儚さも教えてくれているような気がします。

さまざまなことが起こる、目まぐるしい昨今ですが、皆さま、どうぞ一日一日、一つ一つ“今”を大切になさってください。

【初午と涅槃会】

去る1月18日、初観音会法要を厳修いたしました。

お天気にも恵まれ、感染対策をきちんした上で、皆さまにお参りしていただきました。

観音坂を登り切った駐車場の下に柿の木があります。いっぱい実をつけています。渋みがほどよく(おそらく)抜けた頃、たくさんの鳥が集まってきて、美味しそうに、つついてます。

雀、目白、椋鳥(むくどり)、鵯(ひよどり)…。今年はカラスの姿をあまり見かけません。

その理由は、野生化したインコです。

けっこう大きい体をしているワカケホンセイインコ(輪掛本青鸚哥)の集団が空を占領したようです。

という訳で、柿の木は数日で、たちまち枝だけになりました。

ワカケホンセイインコは、ベジタリアンだそうで、ほかの鳥の雛や卵にとって、朗報かもしれませんが、鳥の社会にとって、どんな影響が出てくるのでしょうね。

お地蔵さまの近くに、目ただない小さな梅があります。一輪だけ咲きました。その慎ましい姿は、春はすぐそこだと、告げているようです。

【初観音会法要】

あっという間に年が暮れがやってまいりました。

先日は、檀信徒の有志の方々により、お寺の大掃除が行なわれました。

仏器磨きも檀信徒の皆様により毎月行なっております。

まだ寒くならない頃、感染対策のために玄関のドアを開けっぱなしにしていたら、怖がりもせず、スズメが遊びにきました。

このメジロは、間違って入ってきてしまい、ガラスにぶつかり、脳震盪を起こしたのです(ほどなく目を覚まし、無事、飛んで行きました)。

寒くなってまいりまして、この二三日、朝、観音堂の外の睡蓮の鉢に氷が張っています。

皆様、よいお年をお迎えください。

【お寺の大掃除】

9月18日の観音会、9月23日の秋彼岸合同法要、ともに感染対策を行なった上に、無事に厳修いたしました。

お彼岸のお参りは、例年と比べて、23日に集中せず、彼岸入りから彼岸明けまで、一週間に分散して、家族連れのお参りが大勢お見えになりました。

彼岸期間中に販売しているお供花も、去年よりだいぶ数が出て、追加に追われたという感じでした。

秋彼岸の前、庭のお地蔵様の片隅に、白い彼岸花がひそかに開きました。そしていつのまにか、ひそかに散り、義理堅く“時”とのお約束を守っているかのようです。

秋彼岸が過ぎ、座敷の御簾も外され、襖に変えようとしたところ、部屋の中に、金木犀の香りが漂うようになりました。

二度咲きかなと思って調べてみましたら、金木犀の場合、気温の変動により、同じ枝でも、咲く時期に、ばらつきがあり、

なので、二度咲きではなく、咲いてなかった花が今、咲き誇っている、とのことのようです。

緊急事態宣言の解除とともに、お札所巡りで御朱印をいただきに来られる方が著しく増えました。

どうぞ皆様も、感染対策をしっかりした上で、お参りいただきたいと思います。

【観音会・秋彼岸合同法要】

コロナ禍の中、7月13日、感染対策をした上で、盂蘭盆会が厳修されました。

庭先の蓮は、今年もつぼみが膨らんできて、もうすぐ開花しそうです。

三日でしぼむので、お参りに来られたときには、開花に出会えたらいいですね。

真成院の座敷のテーブルが、椅子席でご利用できるようになりました(新型コロナウイルス蔓延のため、お盆法要時のお斎は、取りやめになりました)。

真成院の玄関に。お盆期間中(8月の旧盆まで)、切子灯籠がぶら下がっています。

江戸時代の『和漢三才図絵』にも、「岐里古(きりこ)」という名前が出ています。

真成院の切子灯籠は、僧侶たちが毎年手作りで貼り直しております。

本堂内陣の脇に「施餓鬼壇」が設えてあります。お盆の法要には、施餓鬼供養も行われました。

施餓鬼壇に飾られた、茄子ときゅうりの牛と馬と、大根のあられ切りを入れた丼です。鉢には水が張られ、蓮の葉が入っています。

供養の前に、導師によって、シキミの枝で水が撒かれます。

餓鬼は喉が渇いても、水が飲めないのだそうです。

【盂蘭盆会】

コロナ禍の中、令和3年も4月後半となりました。

真成院では、今年も変わることなく、初午―2月3日(水)、涅槃会―2月15日(月)、春の彼岸会―3月20日(土)、そしてご法事、ご葬儀の御供養を、感染対策をした上で厳修して参りました。

その間、真成院の庭では、紅白の梅が咲き、牡丹が咲き、枝垂れ桜が咲き、君子蘭が咲き、ツツジが咲いていきました。

世の中が、どのように移り変わって行っても、植物たちは変わらず、一日一日、精一杯生きています。そして、知らず知らずのうちに鳥や虫たちを誘い、私たち人間の目も楽しませているのです。

真成院に御来寺の時は、ぜひ、本堂や観音堂の仏さまにお参りして、仏さまの慈悲、智慧、落ち着きを感じて下さい。

われわれ仏教徒は、仏さまの教えを聞き、まわりの生命にやさしくして、日々を心穏やかに生きていきたいものです。

【初午・涅槃会・春の彼岸会】

観音会には、事前の申し込みにより、例年通りに、お赤飯等が振舞われました。

秋彼岸会は、前もって人数を掴むことが難しく、座敷が三密状態になる恐れがありますので、お斎は、お出ししませんでした。

家族連れで、大勢、お参りに来ていただきましたが、法要中のお焼香も、椅子を減らし、なるべく本堂に留まらないようにしました。

酷暑が過ぎ、一気に秋らしくなった今、お地蔵様のそばに、白い彼岸花が一輪ひっそりと開いています。

【観音会・秋季彼岸会】

今年の盂蘭盆会は、御供養の申込みの数は、平年とほぼ変わらなかったのですが、やはり新型コロナ感染の影響で、法要当日の参加者は、少なかったようです。

残念ながら、座敷での、いつものお斎も中止。お墓参りも、皆さん混雑を避けて、土日に分散して、いらっしゃっいました。

真成院の庭の蓮。

ちょうど、7月13日のお盆の朝に開花しました。

清楚な白の花びらで、ピンク色に縁どられ、とてもきれいです。

【真成院の庭の蓮】

新型コロナウイルス感染症流行の中、皆様におかれては不安で不自由な生活をお過ごしになられたことと、お見舞い申し上げます。

真成院では、自粛期間中は、やはり普段よりは少なかったものの、一日、何人かのお墓参りの方はありましたし、少人数でのご法事もありました。

玄関のガラスドアを開けっぱなしにすることや、手の消毒スプレーを置くことなど、感染予防に注意を払った上で、いつも通りの時間に開門閉門いたしました。

緊急事態宣言の解除後も、こういった措置は続けるつもりです。

さて、真成院の周辺には、都心ながら、いろんな種類の野鳥がいることに皆さまはお気づきでしょうか。

スズメ、カラス、ハトはもちろんですが、ツバメ、ヒヨドリ、ムクドリ、オナガ、メジロ、シジュウカラもいます。

新緑の中を遊び、さえずる鳥たちの姿を見ていると、こっちまで楽しくなってきます。

写真は、真成院の僧侶が撮影したものです。

【新緑の中を遊び、さえずる鳥】

今年は、コロナウィルス感染予防の為、座敷でのお斎は、出しませんでした。

入口での手の消毒、本堂の換気、距離を置いた椅子の配置の三点セットの予防策のもと、法要が厳修されました。

一刻も早い、コロナウィルス流行の収束を願っております。

暗い日々が続きますが、今年も、紅白の花が一本の木に一緒に咲く花桃は、満開でした。

【春の彼岸法要】

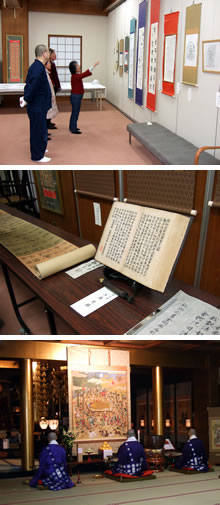

夕方、涅槃会が厳修されました。お釈迦様が入滅(涅槃)されたことを偲ぶ法要です。

法要後、住職の法話が終わると、参列した皆さまも内陣に案内され、涅槃図を真近に拝見しました。

お釈迦様の涅槃を悲しんで集まった、動物、昆虫までが色鮮やかに描かれています。

座敷で、信者さんのご奉仕による握りたてのお寿司などが振舞われました。

【涅槃会】

今年の初午は、日曜日ということもあり、大勢の参拝がありました。

真成院玄関前の雨宝稲荷御宝前で一同で読経。法要後、住職より、雨宝稲荷大明神のお札が参列者に授与されました。

座敷では、初午に因んで栃尾の油揚げなどが振舞われました。

油揚げは、新潟の信者さんよりいただいたものです。

本堂では、毎年恒例の写経展が開かれています。

(15日の涅槃会まで開催)。

【初午】

東京は、朝から雨、時おり雪もまじる寒い一日でしたが、潮干十一面観音様に、たくさんのお参りがありました。

いつものように、一同で観音経、ご真言を上げた後、住職の法話を聴きました。

道に咲いていた山茶花です。

【初観音会】

はやくも秋のお彼岸です。

この日、本堂で合同法要が営まれ、檀信徒各家の先祖供養を厳修いたしました。

夏のひとときを楽しませてくれた蓮の花もすべて散ってしまいました。

8月15日の夕方、四谷に虹が見えました(霊廟の7階の窓から撮影しました)。ちょうど、市ヶ谷から赤坂見附に掛かっています。

【秋季彼岸会】

【観音会】

令和初の今年の盂蘭盆会は土曜日にあたり、ご家族連れのお参りの方たちが、大勢来られました。

連日の日照不足の中でも、境内の蓮のつぼみは、ふくらんできました。

この蓮は、檀家さんのご寄進によるものです。

毎年夏になると、清らかな姿で、お参りの皆様をお迎えします。

【盂蘭盆会】

良いお天気の中、正午より観音会が厳修されました。

大勢の信者さんがお参り下さいました。正月、五月、九月の年三回の観音会、次回は、9月18日(水)です。あっという間に、一年の半分近くが過ぎてしまった感じです。

境内のあじさいも、色付き始めました。

枇杷も初夏の日差しを浴びて静かに実っています。

駐車場に、今年もツバメが来てくれています。これからの産卵と巣立ち、楽しみです。

【観音会】

【春季ハイキング】

春のお彼岸を迎えました。

中日の彼岸会法要は、雨が心配されましたが、なんとか大丈夫でした。

写真は、法要中の織田住職。

五鈷鈴という密教の法具を鳴らしているところです。

お彼岸に申し込まれた供養者のお名前を住職が読み上げる中、五名の僧侶が般若理趣経を読経しました。

お彼岸の中日の翌日に撮った、真成院玄関前の枝垂れ桜です。

【春の彼岸法要】

2月15日,昼頃、時折雪がちらつくほどの寒さの中、夕方から、涅槃会が厳修されました。涅槃会とは、お釈迦様が入滅された(涅槃された)ことを偲ぶ法要です。

法要の後、信者さんのご奉仕による握りたてのお寿司と、大根汁が振舞われました。

境内の河津桜がちらほらと咲き始めました。

【涅槃会】

今年の初午は、2月2日でした。

真成院では、雨宝稲荷の御宝前で、恒例の初午の法要が行われました。おだやかな天気にも恵まれ、大勢の信者さんがお参り下さいました。

法要後、住職より、雨宝稲荷大明神のお札が参拝者に授与されました(この御札は、この日にだけ授与されます)。

座敷では、初午に因んで稲荷寿司と栃尾の油揚げが振舞われました。

稲荷寿司の揚げは、北海道の信者さんが送って下さったものです。

また、通常の揚げより3倍くらい大きい栃尾の油揚げは、新潟の信者さんよりいただいたものです。甘味噌と紫蘇を挟んで、焼きました。

そのほか、イチゴやお漬物も、いただいたものです。こうしてお斎を振る舞うことができるのも、皆様のおかげです。

本堂では、これも毎年恒例の写経展が開かれています(15日の涅槃会まで開催)。みなさま、ぜひご覧ください。

【初午】

1月18日は、初観音の日です。

たくさん方々がお詣りしてくださいました。

座敷では、皆様にお斎が振舞われました。

本日のお斎は、お赤飯のほかに、

長芋紫蘇の春巻き

春菊と干し柿の胡麻和えなどです。

次の観音会は5月18日(土)です。

皆様ぜひお詣りにいらして下さい。

お斎を用意致しますので、参加される方は、事前に人数などをご連絡くださいませ。

【初観音会】

今朝、東京では、今シーズン一番の冷え込みとなり、観音堂の睡蓮鉢には、氷が張っていました。

メダカたちの姿は確認できませんが、鉢の底で寒さをジーっと耐えて、春が訪れるのを待っているに違いありません。

そんな冷え込みの中、白梅の蕾が開きました。

白梅は、真成院の境内の目立たない場所にありますので、お気付きにならない方がほとんどのようです。

ボケも咲きました。朱色がお美しいです。

お隣の蓮乗院さんのカリンの木です。観音堂に行く階段の途中から、よく見えます。

カリンの実を一つ残して、来年も豊作になるように、祈っていらっしゃるのですね。

【盂蘭盆会】

【春の彼岸法要】

【涅槃会】

【初午】

【初観音会】

【秋の彼岸法要】

【秋の観音会】

【盂蘭盆会】

【佐々井秀嶺師来院】

今年は久しぶりに高野山への団体参拝を実施しました。

高野山では蓮華定院に泊まらせていただき、参加者全員で、胎蔵界結縁灌頂を受けました。

今回は、法隆寺や阿部文殊院、聖林寺、淡山神社をはじめ、シャクナゲの室生寺や、満開の牡丹の長谷寺も訪れました。

お天気にも恵まれ、有意義で楽しい団体参拝となりました。

【高野山団体参拝】

【月例法話】

【春の彼岸法要】

【涅槃会】

【初観音会】

【盂蘭盆】

【観音会】

【月例法話】

【春の彼岸法要】

【涅槃会】

【初午】

【秋の彼岸法要】

【盂蘭盆会】

【佐々井秀嶺師来院】

【しだれ桜。】

風の強い寒い一日でしたが、日曜日と重なったので、初めて涅槃会に参加したという新潟からの信者さんもおられました。

今年も、信者のお寿司屋さんのご奉仕で、皆に、握りたてのお寿司と、恒例の大根煮が振舞われました。

【涅槃会を行いました。】

今年は祝日でもあり、大勢の方がお参り下さいました。

例年いただく栃尾の油揚げに加え、札幌からの稲荷揚げや、いわき市の大根しそ巻、福島のあんぽ柿など郷土の名物を、来られた方に召し上がっていただくことができました。

【今年最初の観音会】

【観音会】

【盂蘭盆会の法要】

【観音会】

【春の彼岸法要】

今年の初午も、大変寒い日でしたが、多くの方が、ご参加くださいました。

今年は、稲荷あげを北海道の信者さんから送っていただき、毎年いただく新潟県栃尾

名物のジャンボ油揚げとともに、皆でご馳走になりました。

【9月の観音会】

【盂蘭盆会の法要】

【佐々井秀嶺師、来院】

【涅槃会】

【観音会】

【秋季彼岸法要】

【9月の観音会】

【枝垂れ桜】

【涅槃会】

今年の初午は節分と重なりました。明日が立春のこの日、空気は冷たくても、春めいた穏やかな日差しの中、玄関にある、雨宝稲荷大明神の御宝前で、初午の法要が厳修されました。

その後座敷で、いなり寿司や、信者さんから奉納された新潟県 栃尾名物、ジャンボ 油揚げをいただきました。

【初午法要】

【観音会】

【秋の彼岸法要】

【9月の観音会】

【盂蘭盆会の法要】

【観音会】

【涅槃会】

平成23年2月8日 恒例の初午法要が行われました。

真成院玄関前の雨宝稲荷大明神宝前にて、一同で般若心経、諸真言を上げ、住職が祈願文を読み上げました。

その後座敷で、いなり寿司や、新潟の信者さんから奉納された名物の巨大な油揚げをいただきました。

【初午法要】

【秋の観音会】

【5月の観音会】

【春の彼岸法要】

【涅槃会】

【初午の行事】

【17回忌法要】

【蓮の花】

【涅槃会】

【初午の法要】

【星供(節分)法要】

【観音会】

【月例法話】

盂蘭盆会の法要を正午より厳修いたしました。

今年は13日が日曜日ということもあって、お子様たちと、おじいちゃん、おばあちゃん、

そろってのお墓参りのご家族が、大勢いらっしゃいました。

日本の良き伝統だと、感じました。

【盂蘭盆会の法要】

四月の第一日曜日には、毎年、月例法話の後、お寺の玄関前にある枝垂桜の下で、お花見を行います。 年々、桜の開花の時期が早まり、今年も第一日曜日までに散ってしまうのではないかと心配でしたが、 気持ちの良い日差しの下、楽しくお花見が出来ました。

【月例法話とお花見】

3月20日(祝) 正午より、春の彼岸法要が厳修されました。 当日はあいにくの雨でしたが、多くの檀信徒が家族連れでお墓参りに来られ、法話を聴聞されました。 お参りの皆さんには、恒例のちらし寿司がふるまわれ喜ばれました。

【春の彼岸法要】

おかげさまで真成院8階の「座禅堂」が完工となり、昨年12月2日に開堂式が行われました。 当日は、参列者で立錐の余地もないほど埋まり、一堂で般若心経、諸真言をお唱えしました。 座禅堂は、冷暖房、お手洗いも完備され、真言念誦行(真言をとなえながら坐禅すること)が落ち着いて出来る素晴しい環境がととのいました。

【座禅堂 開堂式】

| 正月、五月、九月の各十八日 | 観音会 正午より |

| 二月十五日 | 涅槃会 午後五時より |

| 春、秋、彼岸中日 | 彼岸会 正午より法要と法事 |

| 七月十三日 | 盂蘭盆会 正午より |

| 十二月三十一日 |

越年真言念誦 午後十一時三十分より |

月例法話

第一日曜日 正午より勤行 住職の法話勉強会

第三土曜日 午後一時三十分より仏教のいろは、念誦行の仕方等

江戸三十三観音第十八番札所 汐干観音 金鶏山 真成院

〒160-0011 東京都新宿区若葉2−7−8

<TEL> 03-3351-7281 <FAX> 03-5362-7087